Contents contributed and discussions participated by ocean wu

体系化的用好情报-做好增长 - 0 views

-

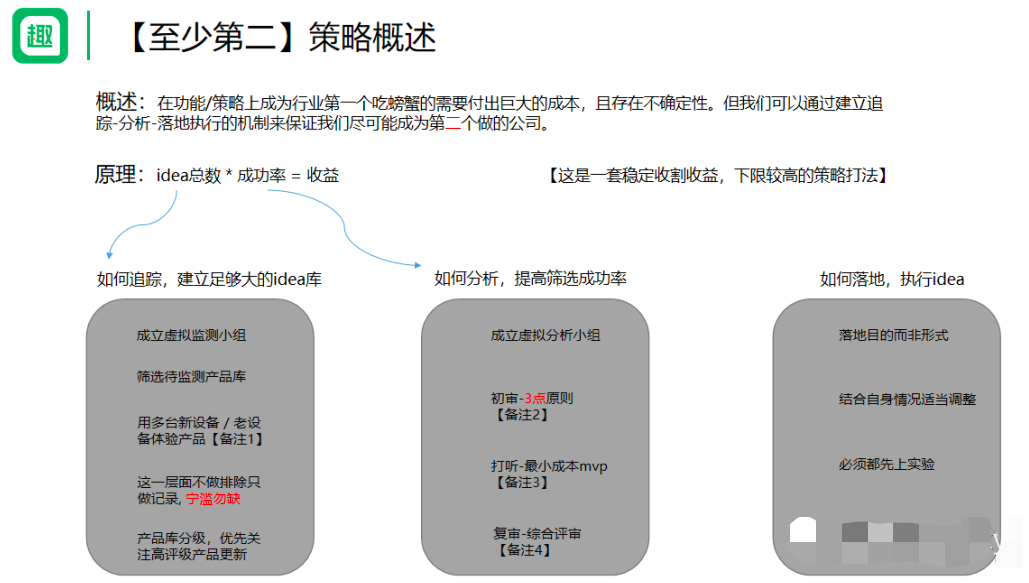

前言:怎么让我们总是能够当发现竞品上新,并快速跟进,成为行业第二个上线该功能的产品,以第二名身份拿到收益?我们总结了一套完整的打法总结。

这套打法的原理:收益=策略数量 * 策略成功率

我的思考是聪明的人和非常聪明的人其实在策略上判断的成功率是没有明显差别的,成功都会是低概率事件。但做策略数量多的人做出的产出就会远远拉开做的少的人。那策略数量怎么才能指数级的多,除了我们自己想以外,更多就是来自于同行,来自于竞品。之前普遍的产品方法会教你们如何分析场景,痛点,需求。其实是在试图提高策略的成功率,但为什么效果有限呢?因为不管什么方法论,都改变不了成功率低这个基本面,1%的判断成功率提升100%也不过2%。

题外话【之所以策略成功的概率低是基本面,是因为我们的阶层决定了我们处于社会信息流动的下游。无论我们怎么努力试图整合所有的信息,我们得到的信息总是失真的,残缺的。基于这样条件下的决策,自然不可能高概率。】

这套打法的优点是:门槛低,稳定贡献产出。

这套打法的前提是:当前处于一个竞争非常激烈的赛道,有足够多的竞品可以【抄】。

如何建立足够大的策略库

1.成立虚拟监测小组

雇佣3-5个实习生,充当人肉功能爬虫。每人发2-3部大内存手机(后面会说为什么每人要发几部手机),他们的工作是每天必须采集几个需求回来。考核是最后谁采集的需求实验收益大。

2.筛选待监测产品库

去应用商店/搜索引擎搜你们的产品,搜索结果里有大量和你们产品类似的竞品,全部下下来。越多越好,每个手机都装上各个竞品。整个监控的竞品最好在50款以上,之前我们会看大约200款以上。

3.产品分级和策略采集

将采集回来的这么多竞品,按照当前竞品的增速,规模,团队实力分档,优先关注20个,这20个是实习生每天都要起码刷半小时,各个板块功能都要体验,剩下的不定期,或是周维度体验即可。只要体验到我们没有的功能,实习生这一层不用分析动脑,不论大小一律采集回来(因为他们没有经验,自己判断会让产品丧失可能的潜在机会)

4.用新老设备分别体验采集

让实习生打散按天随便激活产品,注意不要同一天都激活某个产品就好,因为现在大量的产品都采用了 实验-全量 这样的增长逻辑。实验的策略往往会区分新老用户有所不同,分别激活是为了让实习生的手机,有的设备处于该APP的新用户阶段,有的设备位于该APP的老用户阶段,这样才能尽可能体验到竞品正在做的所有实验,采集更多策略回来。

在一堆采集回来的策略里,我们如何筛选

1.遵循3点基本原则进行粗选,这一层面可以交给有经验的运营/产品就可以了

这3点基本原则是:基数大原则 主路径原则 扩量优先原则

基数大原则:只有多数用户都可能会体验到的功能,策略才有抄的必要。比如某些【个人中心】【我的】版块里的的内容没什么必要抄。

主路径原则:产品的核心路径体验上的优化优先抄,比如电商类的主路径是购物体验过程,阅读类的是feed等等。

扩量优先原则:上面提到我们给实习生发了不少设备,如果我们观察到实习生的设备里当时记录的策略扩量了(命中策略的实习生设备明显增多了),那往往意味着竞品有收益,实验扩量了,这种要重点关注。

2.打听

完成粗选的策略,功能,最好的方式不是直接就开始做评审,而是通过各种手段,打听到对方做这个需求到底收益什么样,降低试错成本。

3.精选,这一层面往往由负责人,资深产品/运营来切入。

经过上面的残酷淘汰后,进入到这一层的需求已经不多,这里面就会用到大家经常看到的一些产品方法,去分析优先做哪个功能,这里不再赘述。

需求过程中落地要注意的细节

1落地目的而不是形式,这句是指比如我们发现竞品在某个版块入口上加了个小红点,不是说我们也要加一个一样的小红点,要看它背后的意思是什么,它背后的意思是强化这个入口,那我们要强化可以怎么做,强化的更好?

2所有的策略必须走先上实验,因为产品和产品也有不同,确实存在水土不服的情况。

2018年3月27日 | 数字趋势 - 0 views

知道经济--大数据 - 0 views

-

@猪蹄蹄小朋友: 一个做知识付费行业的朋友给我讲过他们的内容规则,就是,你必须在三分钟之内让你的用户相信,他再花三分钟来听点儿东西,下一个三分钟就能用得上。尽管外包装是一些类似"个人职业成长""有趣有品位的知识""提升你的人格魅力"之类的大词儿,实际上用户需要的是"马上能挣钱""马上能装逼""马上能找到对象",买卖双方心知肚明。

@猪蹄蹄小朋友: 一个做知识付费行业的朋友给我讲过他们的内容规则,就是,你必须在三分钟之内让你的用户相信,他再花三分钟来听点儿东西,下一个三分钟就能用得上。尽管外包装是一些类似"个人职业成长""有趣有品位的知识""提升你的人格魅力"之类的大词儿,实际上用户需要的是"马上能挣钱""马上能装逼""马上能找到对象",买卖双方心知肚明。

互联网产品竞争太激烈了,一个产品能每天固定占用你十分钟时间,就能价值数亿美元甚至更多,这使得他们必须在非常有限的时间和空间内,疯狂地讨好用户,给你尽可能大的愉悦、快感,甚至幻觉。低成本(同时指时间和钱)的快感确实是商业制造的奇迹,也是多数人最普通的、可被理解和支持的需求,但同时我们也失去一些东西,当你从爆米花电影里能很容易获得美好的肉体、绚烂的画面这些直接的生理刺激,就容易放弃对影像之美和故事价值探讨的追求。当你能听十几分钟的课程就粗浅了解一种技术、一种商业模式或一段历史,就容易放弃深究背后的细节和思考的追求。当你能轻易地被微博上百十个字的段子"感动了、扎心了、笑尿了",就很容易彻底忘记文学跟诗歌。

品牌传播的最高阶——用户自传播

之前老罗听说过这样一句话:内容为王的时代,品牌传播可以往后排。这简直是愚蠢至极的一句话,诚然现在是越来越注重内容的时代,但是品牌传播同样重要! 对于一个品牌来说,只有让更多的人知道,才能打破“酒香也怕巷子深”的桎梏,将产品卖出去,最终为自身创造价值。而想要让更多的人知道品牌,就需要对品牌进行有效的传播。但是品牌做传播活动前,我们必须要知道当下传播的主要渠道是什么?那我们就要找到消费者常待的地方,也就是大家花时间最多的地方,仔细想一想是不是手机?

当今社会,放眼望去,人人都和手机不离不弃,而其中我们绝大部分玩手机并不是在刷剧,而是在看微信朋友圈、微博等自传播平台上那些网友转发、好友分享的信息,是不是?

很多品牌主看到这儿肯定会问老罗了,这个传播渠道我们都知道,所以现在我们的传播营销渠道都是在微信、微博、小红书等线上社交平台,毕竟这些渠道都是消费者花费时间最多的地方,但是为何曝光做得越多,消费者越不买账,转化效果低到令人发指?这是因为,你的品牌传播内容不能被消费者所接受,更别提自发分享了。

现在的广告信息爆炸,无孔不入。《黑镜》里曾经有经典的隐喻:未来人生活在一个环状显示屏幕的房子里,每天起床都需要看广告,甚至是不看色情广告就需要付费。基于用户无处不在的广告,形成了福柯所说的,环形敞视监狱,细思密恐。用户们对于商家自卖自夸的广告、无孔不入的广告越来越抵触和警惕。但是不知道你有没有发现这样一个现象,一些品牌的传播竟然被用户主动分享出去了?

聊到这里,不得不提的就是小米,小米的新品上市前,除了官微的传播,“米粉们”也早早的进行了自发传播,为什么呢?

这是因为小米的粉丝不仅有专属的“米粉”称号,还能参与到产品的开发过程中,提前试用未上市的产品,让“米粉们”感受到了参与感。有“我也是这个品牌的一部分”的感受,促进了用户们的自发传播,不仅为品牌们省了一大笔广告费,也极大的提高了用户对于品牌的忠诚度,难道不是吗?

如何激发用户的自传播?

聊完了用户自传播的优势,那现在老罗和大家一起聊一聊,品牌该如何让触发用户的自传播?

1、让消费者产生情绪波动。

什么情况下,我们会主动分享某一项内容?

当我们产生一定情绪波动的时候。

举一个很简单的例子,每次我们转发在朋友圈当中的文章或者是小视频,是不是它击中了你某一种情绪,从而让你产生了强烈的分享欲望?比如父亲节,你就会发现,朋友圈里一些人分享的文章要不是感动,要不就是毒舌,不管内容怎么样,情绪营造的很到位。

这种情绪一定要让消费者觉得很酷很美或很好玩,无论这个wow是产品本身带来的,还是因为环境,亦或者是传播方式。

总之,一定要有一点打动消费者,但是前提是这个点对品牌特别关键,这个时候,用户自传播的动力会大大加强。毕竟当你能与消费者共鸣,消费者就会成为你的自主传播者。

2、建立社群,把品牌和用户连接成为利益共同体。想要让用户主动为品牌进行传播不遗余力,必须让用户觉得品牌是自己人。

但是该如何培养用户的归属感和认同感呢?我们就可以通过建立社群,把品牌与用户、用户与用户连接起来,变成利益共同体。举个很简单的例子,如果你要推出一个新品,就可以在社群中发布推新消息,并在社群中宣布,只有社群中的用户可以一折抢先体验,如果用户能够自传播,就可以获得终身8折会员卡,你说这个时候,有哪一位用户不愿意主动传播呢?

看到这儿,有读者会问了:“社群里面才有多少人,传播效果肯定低到发指!”但是老罗想请大家算这样一道题,你在微博投放广告,虽然曝光量确实达到了几亿次,毕竟微博使用人次确实有几亿,目前听起来曝光效果真的不错,几亿人啊!

就算每一百人买一个,销量轻轻松松也能上亿,但是老罗在这里想说的是实际触达到的相关用户又有多少人呢?最后购买又有几个人呢?但是社群不一样,一个群500人,就算你只有5个社群,触达到的有用用户几乎为百分百,而且经过用户的传播,实际转化效果更大,毕竟相对于微博、小红书等虚无缥缈的传播,很多消费者更相信熟人之间的推荐和介绍。

3、增加产品的稀缺性。

在聊这个话提前,老罗想问大家这样一个问题:如果你得到了别人买不到的产品,或者享受到了别人享受不到的服务,你会不会在朋友圈、微博等社交平台上进行传播?答案一定是会的。这是因为消费者觉得你的产品和服务拥有更高的市场价值,所以它们会更积极地将信息转告给身边的人,能让自己显得更加优秀、重要或让人羡慕,这也是为何饥饿营销下,消费者的抢购会更加疯狂。

有人说有差异化的产品可以让品牌获得更快的传播速度,但是老罗想说,如今市场上大大小小的品牌都有自己的特点,差异化已经不再是品牌传播的重要方式之一,而且现在各大品牌所常采用的线上线下的传播方式已经逐渐的开始被消费者所厌弃。